人民網:中國種都總部大廈啟用 武漢種業2025年將破千億

_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg)

以下為原文報道:

高農生物園(李澤飛 供圖)

種子被稱為“農業芯片”,種業是現代農業競賽的“起跑線”。近日公布的中央一號文件提出,打好種業翻身仗。在武漢,一場破解種業“卡脖子”難題、搶占生物育種制高點的科學之戰,早在數年前就已打響。

2012年,武漢瞄準種子、種業,提出建設“大種業體系”。2014年,“大種業體系”上升為武漢農業發展戰略,在全國創新提出打造“中國種都”。經過8年建設,作為“中國種都”核心區的高農生物園,已集聚先正達、北大荒墾豐、隆平高科等60余家龍頭種業企業,三大國家重點實驗室和兩大工程技術研究中心先后在此落戶,全球首張水稻全基因組育種芯片、雙低油菜等一批標志性成果從這里走向全國、走向世界。

多位專家表示,武漢發展種業,產學研資源集中,先發優勢明顯,但要建成引領全國、輻射世界的“中國種都”,仍需多方加大投入、持續攻關、爬坡過坎。未來五年,武漢每年安排6000萬元農業專項資金支持種業發展,力爭到2025年育成500個以上新品種,種業產值突破1000億元。

一塊芯片培育150個優質水稻品種

“這種玉米可以生吃,一口咬下去清甜可口。”日前,在高農生物園,湖北省種子集團即將面向全國大面積推廣泰美甜水果玉米。湖北省種子集團總經理邵仁學介紹,各式各樣的水果玉米近幾年在國內十分暢銷,為了滿足市場需求,該集團從國外引進優勢資源,并結合中國種都資源,選育了這一優質新品種,2020年,這一品種已通過湖北省審定,下一步將以產業鏈形式在全國大面積推廣種植,預計兩年內將在湖北省甜玉米種植面積中占30%-50%。

“黃華占”是我國南方推廣面積最大的水稻品種,也是我國南方稻區第一個優質直播秈稻品種,其同樣出自湖北省種子集團。邵仁學介紹,“黃華占”的稻米品質達國標一級優質米,米飯食味被譽為南方的“五常大米”。該品種在種植中,還表現出生育期適宜、高產穩產、耐肥抗倒、適宜直播、整精米率高等突出優點,一般畝產600-650公斤。目前,該集團的年種子經營量可達1500萬公斤以上,年種子出口200萬公斤,種子出口量多年居全國首位。

高農生物園的另一項技術成果,則影響著長江流域更為廣闊的稻田。

水稻育種也要靠芯片?該中心育種研究員張小波解釋,目前種業已跨入“基因組育種”時代,這塊小小的芯片能容納成千上萬的水稻基因信息,用這塊芯片掃描、篩選,便可把各水稻的優良基因聚集到一個品種上。此前,培育一顆高質量的水稻種子,往往要花費10年乃至更長時間,有了育種芯片后,這一過程已縮短一半。目前,這一技術已幫助近150個優質水稻品種完成培育工作,這些品種的種植面積,已覆蓋長江流域及華南地區主要水稻種植區域。

為了一顆蛋 耗時近10年

在高農生物園,一家以生產禽蛋而聞名的企業,同樣也在“種業翻身仗”中搶得了先機。

湖北神丹健康食品有限公司,是國內最大的禽蛋加工企業。前不久,該公司培育的兩款蛋禽新品種,正式通過了國家畜禽遺傳資源委員會認定。

該公司總經理李清逸告訴筆者,此次通過審定的“神丹6號”蛋雞,由公司聯合中國農業科學研究院家禽研究所,歷經八年培育完成,所產的蛋清一色為綠殼,蛋黃占比高達32%,蛋香味更加醇厚,特別適合煎、炒及加工蛋糕。

與“神丹6號”蛋雞一同通過審定的,還有早熟高產、抗高溫高濕的“神丹2號”蛋鴨。咸鴨蛋是該公司的主打產品之一,但我國此前一直缺乏能在高溫高濕地區飼養的蛋鴨品種,且傳統鴨蛋殼較薄、破損率高、大小不一,十分不利于流水線生產。十年前,該公司聯手浙江省農業科學研究院,綜合紹興鴨、山麻鴨、縉云麻鴨、攸縣麻鴨四大地方優質資源,利用雜交優勢基因培育“神丹2號”,為的就是優選上述種種有利于生產的因素。

李清逸說,培育三個品種均是因為市場有需求,相比種植業,我國畜禽業種源問題更加突出,生豬、奶牛、白羽肉雞等種源不同程度依賴進口,“既然合適的國內買不到,我們便只能自己造”。

種業發展仍需爬坡過坎

科技創新結構性失衡、良種供應保障能力仍顯脆弱、市場主體經營融合發展不充分……資料顯示,我國種業自主創新與發達國家還有很大差距,個別領域種源基本來自進口,有些品種單產水平還有較大提升空間。

李清逸表示,近年我國畜禽種業創新水平已大幅提升,但一些發達國家現代畜禽養殖業起步時間較早,我國發展現代畜禽養殖只有短短數十年,在種源積累和育種效率上確實仍存在一定差距,建議健全知識產權保護、技術成果轉化、轉讓等機制,探索財政、信貸、基金等多元化投入模式,以此調動資本和市場的力量,幫助科研院所搞研發。

高農生物園負責人認為,種業天然具有研發周期長、投入大、回報慢的特點,種源研發既要使用科技前沿技術,又需加強協同創新,要整合政、產、學、研等多方力量,把高校、科研院所的育種研發資源引向種業企業,讓種業研發實現更好的市場化。

2025年武漢種業將邁上千億級

去年6月,農業農村部正式批復武漢建設國家現代農業產業科技創新中心,這也是全國第五、華中首家國家級農業科創中心。高農生物園作為武漢國家農創中心和中國種都建設的核心承載區,規劃建設有三大總部服務區,占地面積305畝,總投資超過15億元,建筑面積超過33萬平方米,共分三區進行建設。其中,總部服務一區、二區均已建成并投入使用,集總部辦公、會議展示、研發中心、企業加速、人才公寓、產業化基地于一體,構建“苗圃-孵化-加速-產業化”的育種科技成果轉化全產業服務鏈。

位于總部服務三區的中國種都總部大廈和儲運中心,將于今年3月全面投用,可提供總部辦公、研發檢測、生產加工、倉儲物流一體化服務,打通現代種業全產業生態鏈,助力民族種業企業開展種源“卡脖子”技術攻關。

為擦亮科技育種“武漢”名片,武漢市先后提出科技、農業、人才、用地、國際化等一攬子政策。2021至2025年,武漢市級財政將每年安排6000萬元農業專項資金支持種業發展,到2025年,種業產值達到1000億元,實現“中國碗端中國糧,中國糧用中國種”。(郭強 李偉)

楚天都市報:中國種都總部大廈下月投用 武漢種業產值2025年破千億 500個武漢造新品種將上餐桌

以下為原文報道:

高農生物園

“黃華占”栽培示范田

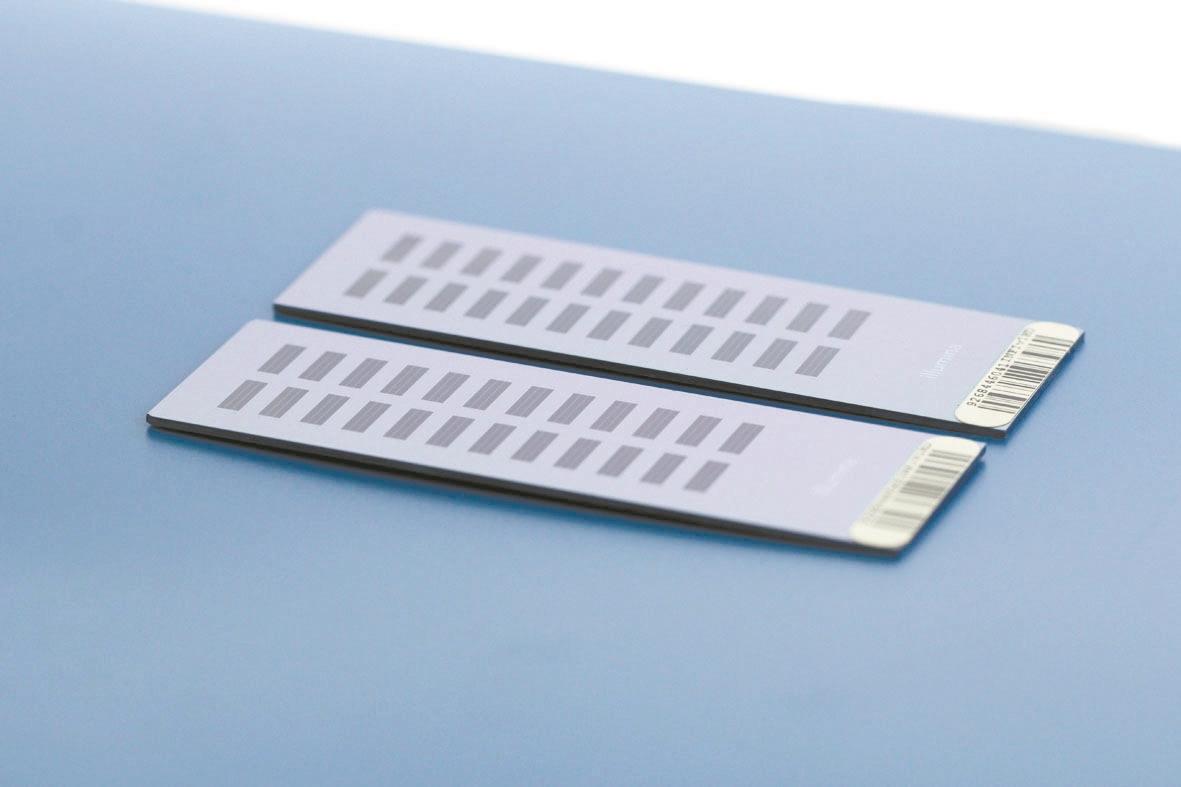

全球首張水稻全基因組育種芯片

□楚天都市報極目新聞記者 李博 通訊員 郭強 李偉 劉夢

米飯糯不糯,玉米甜不甜,雞蛋香不香,種子是關鍵。長期以來,種子被視為農業的“芯片”,它不僅影響著千家萬戶的飲食品質,更與國家農業安全緊密相聯。

日前公布的中央一號文件提出,打好種業翻身仗。武漢將如何搶占生物育種制高點,讓小種子迸發大能量?極目新聞記者昨日前往位于光谷的“中國種都”核心區——高農生物園探訪。

全球首張水稻全基因組育種芯片、我國使用量最大的甜玉米品種、我國首個鵪鶉新品種……這里培育的一批標志性成果,正造福著千家萬戶的“菜籃子”“糧袋子”。未來五年,以建設“中國種都”為引領,武漢還將育成500個以上新品種,打造千億級種業,一批“鄂字號”種子將從實驗室走向田間地頭,讓中國人餐桌更有滋味。

首張水稻育種芯片 讓米軟糯香甜

“這種米煮出來的飯,香味濃郁,綿軟爽口,入口勁道有嚼頭。”昨日傍晚,家住青山區鋼都花園126街坊的王女士,正品嘗著春節從黃岡老家帶回的“黃華占”稻米。

“黃華占”是我國南方稻區第一個優質直播秈稻品種,產自“中國種都”核心區的湖北省種子集團。該集團總經理邵仁學介紹,稻種好不好,一看產量,二看味道。“黃華占”由廣東省的“豐華占”“黃新占”兩款稻種雜交而成,集聚了這兩大稻種的優勢基因。其稻米各項核心指標已達國標一級優質米標準,由于口感較好,被稱為“南方的五常大米”。

該品種在種植中,還耐肥抗倒、整精米率較高,畝產可達600至650公斤,現已成為我國南方推廣面積最大的水稻品種之一。目前,該集團年種子經營量可達1500萬公斤以上,種子出口量多年居全國首位。

“中國種都”核心區誕生的另一項技術成果,則影響著長江流域更為廣闊的稻田。在中國種子生命科學技術中心,記者看到了該中心聯合華中農業大學等單位,共同研制的全球首張水稻全基因組育種芯片。

水稻育種也要靠芯片?該中心育種研究員張小波解釋,目前種業已跨入“基因組育種”時代,這塊小小的芯片能容納成千上萬的水稻基因信息,用這塊芯片掃描、篩選,便可把各水稻的優良基因聚集到一個品種上。此前,培育一顆高質量的水稻種子,往往要花費10年乃至更長時間,有了育種芯片后,這一過程已縮短一半。目前,這一技術已幫助近150個優質水稻品種完成培育工作,這些品種的種植面積,已覆蓋長江流域及華南地區主要水稻種植區域。

苦干八年培育新種 雞蛋味道更佳

在湖北省種子集團西北向1公里外,便是國內最大的禽蛋加工企業湖北神丹健康食品有限公司。前不久,該公司培育的兩款蛋禽新品種,正式通過了國家畜禽遺傳資源委員會認定。

“為什么老百姓愛吃土雞蛋,主要是因為蛋黃占比更大,營養成分比例更高。”該公司總經理李清逸告訴記者,此次通過審定的“神丹6號”蛋雞,由公司聯合中國農科院家禽研究所,歷經八年培育完成,所產的蛋清一色為綠殼,蛋黃占比高達32%,蛋香味更加醇厚,特別適合煎、炒及加工蛋糕。此外,“神丹6號”抗病能力和抗應激性較強,既適合農家散養,也適合集中籠養。

與“神丹6號”蛋雞一同通過審定的,還有抗高溫高濕的“神丹2號”蛋鴨。李清逸表示,咸鴨蛋是公司的主打產品之一,但我國此前一直缺乏能在高溫高濕地區飼養的蛋鴨品種,且傳統鴨蛋殼較薄、破損率高、大小不一,不利于流水線生產。十年前,該公司聯手浙江省農業科學研究院,從紹興鴨、山麻鴨、縉云麻鴨、攸縣麻鴨中,選取其優勢基因雜交培育“神丹2號”,這一品種已推向市場。

早在2012年,湖北神丹便培育出國內首個鵪鶉新品種“神丹1號”。李清逸說,培育三個品種均是因為市場有需求,相比種植業,我國畜禽業種源問題更加突出,生豬、奶牛、白羽肉雞等種源不同程度依賴進口。

培育中國“種” 關鍵在于協同創新

農業農村部22日發布的數據顯示,我國農作物自主選育品種面積占比超95%,水稻、小麥兩大口糧作物品種已實現完全自給。但與國際先進水平相比較,我國種業發展仍有不少短板弱項,各品種間的水平差距比較明顯。例如,大豆、玉米單產水平不高,耐儲的番茄、甜椒等少數專用品種進口過半;生豬繁殖的效率、飼料轉化率和奶牛年產奶量僅達國際先進水平八成左右;白羽肉雞祖代種雞主要還依靠進口。

中國種子生命科學技術中心負責人陳超分析,除各品種發展不均衡問題外,我國種業還存在著種質資源挖掘不充分、種子企業小而散、產學研深度融合不充分等問題,自主創新仍有較大提升空間。

李清逸表示,近年我國畜禽種業創新水平已大幅提升,但一些發達國家現代畜禽養殖業起步時間較早,我國發展現代畜禽養殖只有短短數十年,在種源積累和育種效率上確實仍存在一定差距,建議健全知識產權保護、技術成果轉化、轉讓等機制,探索財政、信貸、基金等多元化投入模式,以此調動資本和市場的力量,幫助科研院所搞研發。

高農生物園負責人認為,種業具有研發周期長、投入大、回報慢的特點,種源研發既要使用科技前沿技術,又需加強協同創新,打好種業翻身仗,必須整合政、產、學、研等多方力量,緊密協同攻關核心技術。

國內種子企業10強 半數在此落戶

高農生物園負責人介紹,該園作為“中國種都”和武漢國家現代農業產業科技創新中心建設的核心承載區,已集聚先正達、北大荒墾豐、隆平高科等60余家龍頭種業企業,國內種業前10強有一半在此落戶,園區內還集聚了三個國家重點實驗室和12位院士,產學研資源密集程度位居全國前列,發展種子產業的先發優勢明顯。

目前,高農生物園總部服務一區、二區均已建成投用。位于總部服務三區的中國種都總部大廈和儲運中心項目,下月將投入使用,可提供總部辦公、研發檢測、生產加工、倉儲物流等一體化服務。武漢高科集團、武漢高農集團等單位將扮演好產業孵化器、產學研融合加速器的角色,在園區搭建種子培育科技前沿公共實驗平臺、成果轉化中心和交易中心,并設立首期規模10億元以上的種業基金,幫助中小種業企業解決融資問題。

據了解,武漢市已先后出臺科技、農業、用地等一攬子支持政策,促進種業高質量發展,支持“中國種都”建設。2021年至2025年,武漢市級財政將每年安排6000萬元農業專項資金支持種業發展。到2025年,武漢將建成20個種業相關院士團隊,育成新品種500個以上,種業產值達到1000億元。